――もちろん競技スポーツとしてのスイミングを楽しむ人もいますが、スイミングは、膝や腰などを傷めた時にリハビリ的なアプローチでも行う運動というイメージもあります。身体には良いことずくめの運動という捉え方をしていますが、何か注意しなければいけないことがありますか?

鈴木:確かにスイミングは、身体を傷める可能性が低い運動です。理由は、陸上の運動と比較すると、水の中では抵抗があり急激な動きが起こりにくく、その部分での体への負担が少ないからです。しかし、泳ぎ過ぎには気をつけるべきです。上半身、特に肩を傷める可能性があります。

――最近はスイマーズショルダーという言葉も登場しているようですね。

鈴木:水泳運動で発生する肩の痛みに対して使われるワードです。スイマーズショルダーの主な原因は次の2つです。

●肩の酷使

●肩甲骨の動作異常

それぞれ、具体的に発生する状況と症状を説明します。

「肩の酷使」

肩の使い過ぎ(回し過ぎ)によって、周囲の筋肉や腱が炎症を起こします。そのことによって痛みが引き起こされると考えられます。水泳では肩の高さより腕を上げて繰り返しストロークするため、関節への負担が高いことも原因のひとつです。

「肩甲骨の動作異常」

肩の土台である肩甲骨は、通常の関節と異なり、筋肉の結合のみで肋骨の後方に張り付いています。肩を動かす時は腕だけでなく、必ず肩甲骨の回旋や内転、外転といった運動が伴います。周囲の筋肉が疲労して硬くなると、まずこの肩甲骨がスムーズに動かなくなります。この様な状態で腕を上げると、無理に肩甲骨を挙上(すくめる動作)させるなどの代償運動が起こり、肩の痛みに繋がっていきます。

――では、どのように対処すれば良いですか?

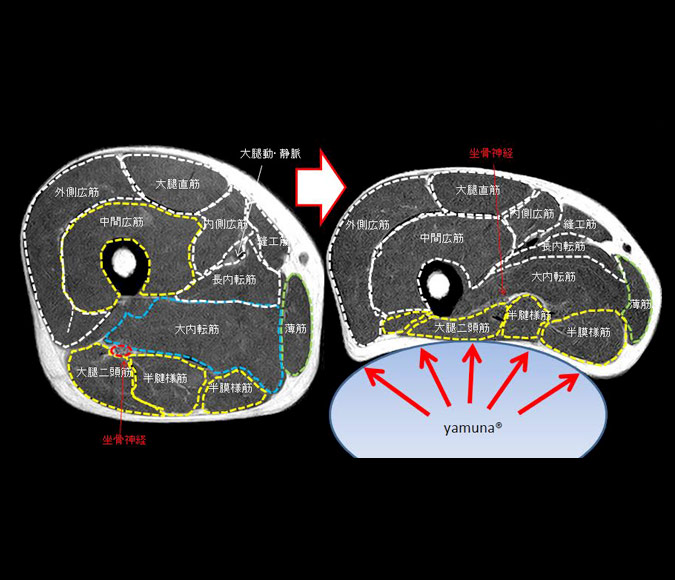

鈴木:肋骨、肩甲骨、上腕骨(腕の骨)の連動性を高める必要があります。そのためには、脇の下にある胸と背中の筋肉、主には大胸筋や広背筋を肋骨から引き剥がすようにワークことが重要です。ヤムナメソッドの中では、サイドラインのワークを行うと効果が期待できます。ぜひ実践してみてください。

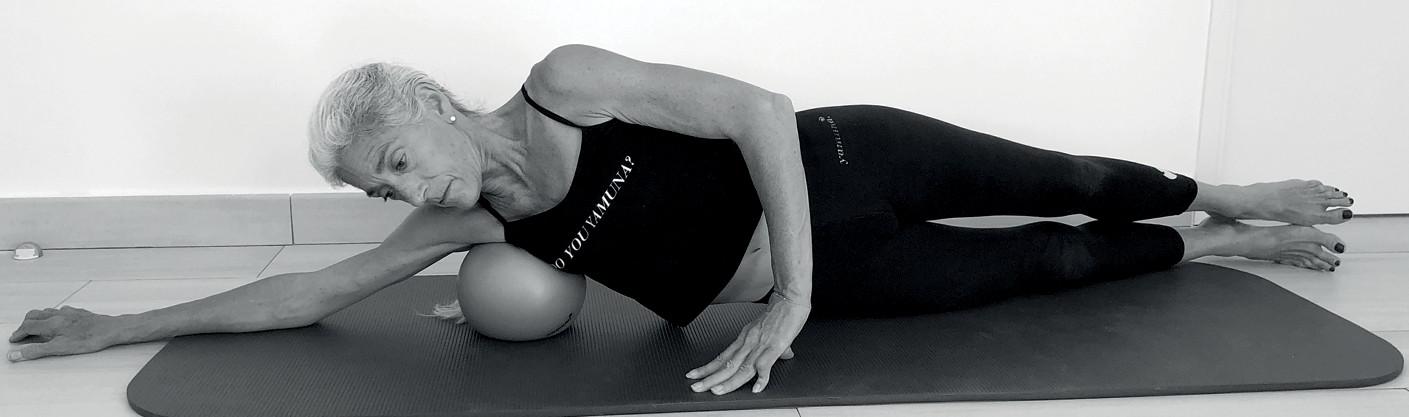

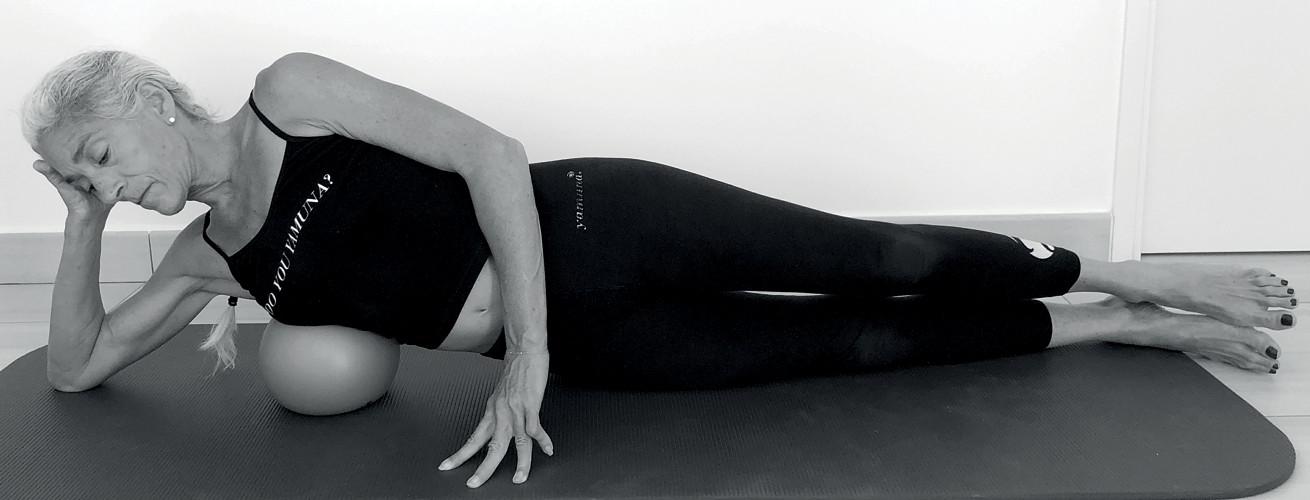

サイドラインのワーク

② 大きく息を吸って肋骨を広げた後、ゆっくり吐きながら身体をボールに沈み込ませる。この呼吸に合わせた動きを5回行う。

③ ボールを脇の下の手前に移動する。この場所でも②と同じ動きを行う。